-

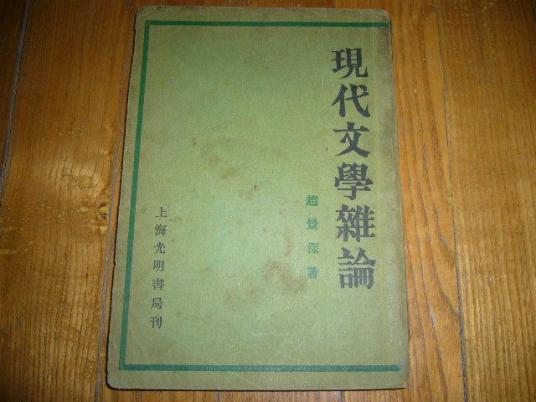

现代文学杂论 编辑

现代文学发端于“五四”新文学运动和文学革命。早在19世纪末与20世纪初﹐随著帝国主义侵略所造成的民族危机日益加重,改革文学以唤起民族觉醒的启蒙要求﹐在理论﹑诗歌﹑小说﹑戏剧﹑散文各个领域进行了文学改良的初步尝试﹐为“五四”文学革命作了思想与文学的准备。第一次世界大战前后﹐随著中国新的资本主义经济关系的发展﹐中国社会新的民主势力──无产阶级﹑资产阶级和小资产阶级知识分子的力量有了很大发展。十月革命又给中国送来了马克思主义﹐带来民族解放的新希望。在这样的经济﹑政治﹑思想背景下﹐触发了反帝反封建的“五四”新文化运动。作为这一运\动的重要组成部分与突破口﹐“五四”文学革命以反对封建蒙昧主义与专制主义的旧教条﹐提倡科学﹑民主和社会主义﹐反对文言文﹑提倡白话文为主要旗帜﹐向封建旧文学展开了猛烈进攻﹐锋芒所及﹐从内容到形式﹐无不引起巨大的变革﹐开始了文学现代化的历史进程。这个新的文学运动﹐发轫于北京﹑上海等少数文化发达的城市﹐在中国现代历史发展过程中逐渐深入全国各地﹔在日本统治下的台湾省和以后沦为日本殖民地的东北地区以及香港﹑澳门等地﹐也都发生了并且进行著同样的或者类似的文学变革。

现代文学在“五四”文学革命以后的60多年发展过程中﹐随著中国革命与社会性质的演变﹐以1949年10月中华人民共和国成立为转折﹐经历了新民主主义革命时期与社会主义时期两个历史阶段。两个阶段的文学既有各自的历史面貌﹐显示出不同阶段的差异性﹔又具有共同的传统与特点﹐存在著内在的连续性。新民主主义文学中所孕育的社会主义因素﹐保证了文学的社会主义发展方向﹐到中华人民共和国成立后﹐便形成了社会主义文学的洪流。

中国现代文学的主流是人民的文学 “五四”文学革命在中国文学史上引起的历史性变革﹐集中地表现为大大加强了文学与人民群众的结合﹐文学与进步的社会思潮及民族解放﹑人民革命运动的自觉联系。这构成了中国现代文学的基本历史特点与传统。“五四”文学革命由倡导白话文开始﹐就体现了文学必须能为最广大的群众所接受的历史要求。文学革命的先驱者并提出了“国民文学”﹑“平民文学”的口号﹐以表现普通人民生活﹑改造民族性格和社会人生为文学的根本任务。在创作实践上﹐出现了中国文学史上从未有过的彻底反封建的新的主题和人物﹕普通农民与下层人民﹐以及具有民主倾向的新式知识分子﹐取代封建旧文学中常见的帝王将相﹑才子佳人﹐成为文学的主人公﹐展示了“批判封建旧道德﹑旧传统﹑旧制度”﹑“表现下层人民的不幸”﹑“改造国民性”与“争取个性解放”等全新的主题。

“五四”以后﹐无产阶级作为独立的力量登上政治舞台﹐并在社会生活中日益显示出自己的力量﹔与历史的这一发展相适应﹐20年代中后期起在文学上提出了以“农工大众”为主要服务对象与表现对象的要求。中国左翼作家联盟成立以后﹐更明确规定以大众化作为无产阶级文学运动的中心。

在抗日战争时期﹐民族危难使作家与人民有了共同命运﹐推动著许多曾经有过脱离人民的倾向﹐“为艺术而艺术”的作家走出个人小天地。“文章下乡﹐文章入伍”成为抗战初期不同政治艺术倾向的作家的共同要求。

1942年﹐在革命根据地建立了人民政权的新的历史条件下﹐毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》鲜明地提出了“文艺为以工农兵为主体的人民大众服务”的根本方向。在深入工农兵火热斗争实践中﹐锻炼出一支熟悉工农兵生活并在思想感情上与工农兵打成一片的新型文艺队伍﹔以工农兵为主体的人民大众﹐特别是从他们中间成长起来的新人﹐成为文学的主要描写对象与歌颂对象。

中华人民共和国的成立﹐人民在中国历史上第一次成为国家的主人﹐为文学与人民在更大的广度与深度上的结合开辟了广阔的道路。作家获得了深入工农兵和表现工农兵的自由及各种物质上的保证。随著人民文化科学水平的提高﹐人民群众不仅充分享有欣赏文学艺术作品的权利﹐而且从直接参加体力劳动的工农群众中不断产生出有文学才能的专业和业馀作者。社会主义祖国的统一和团结﹐促进了各兄弟民族文学的发展。

20年代末与30年代﹐无产阶级革命文学得到了有力的倡导与发展。在这一过程中﹐向文学的现实主义提出了加强与工农大众实际生活的联系﹑自觉地揭示历史发展趋向﹑表现无产阶级理想等要求﹐并有了“新现实主义”﹑“社会主义现实主义”﹑“革命现实主义”理论的介绍与提倡。革命现实主义文学在自己的历史发展中面临著全新的课题﹕如何把无产阶级的思想要求即倾向性﹐与作品的艺术真实性的要求统一起来﹔如何认识与解决无产阶级文学必须表现工农兵的历史要求与作家对工农生活不熟悉之间的矛盾。

中国现代文学的发展﹐是吸收外来文学营养使之民族化﹑继承民族传统使之现代化的过程中国是一个有著悠久的文化传统的文明古国﹐近代中国又受到西方文化的巨大冲击﹔中国现代文学产生于这一文化背景下﹐如何正确对待中国传统文化与西方外来文化﹐直接关系著现代文学的发展。现代文学在发展初期﹐为打破抱残守缺的国粹主义的思想统治﹐进行文学的彻底革新﹐曾对西方各个历史时期的文艺思潮﹑文学流派﹐包括各种文学形式﹑表现手法﹐作了全面介绍与广泛吸收﹐同时对中国传统文学遗产进行重新评价。这对打碎封建旧思想﹑旧文学的枷锁﹐促进思想与艺术的解放﹐促进文学的现代化﹐起了重大作用。中国现代文学的伟大奠基者鲁迅曾经指出﹐中国现代小说的产生﹐“一方面是由于社会的要求﹐一方面则是受了西洋文学的影响”(《且介亭杂文?〈草鞋脚〉小引》)﹐他自己开始进行创作时所仰仗的也“全是先前看过的百来篇外国作品和一点医学上的知识”(《南腔北调集?我怎么做起小说来》)。但由于中国现代作家自身与中国人民生活﹐特别是与民族解放﹑人民革命运动的天然联系﹐对民族心理﹑习俗﹑语言的熟悉﹐以及中国传统文学的修养﹐外来文化必然经过有意识地借鉴﹑汲取﹑消化的过程﹐逐步实现民族化。中国现代文学各个领域的早期开拓者﹐无论是小说领域的鲁迅﹑郁达夫﹑叶圣陶﹐诗歌领域的郭沫若﹑闻一多﹐散文领域的周作人﹑朱自清﹑冰心﹐戏剧领域的田汉﹑洪深﹐他们的创作几乎是从一开始就显示出了现代化与民族化兼而有之的特征。与此同时﹐作为发展过程中的历史现象﹐也曾经出现过对西方文化与传统文化都缺乏分析的形式主义偏向﹐一部分作家提出了在文化(包括文学)上“全盘西化”的错误主张﹐一些创作存在著脱离群众﹑脱离民族传统的“欧化”倾向。

中国现代文学的发展﹐是吸收外来文学营养使之民族化﹑继承民族传统使之现代化的过程中国是一个有著悠久的文化传统的文明古国﹐近代中国又受到西方文化的巨大冲击﹔中国现代文学产生于这一文化背景下﹐如何正确对待中国传统文化与西方外来文化﹐直接关系著现代文学的发展。现代文学在发展初期﹐为打破抱残守缺的国粹主义的思想统治﹐进行文学的彻底革新﹐曾对西方各个历史时期的文艺思潮﹑文学流派﹐包括各种文学形式﹑表现手法﹐作了全面介绍与广泛吸收﹐同时对中国传统文学遗产进行重新评价。

50﹑60年代﹐曾有计画地广泛介绍了东西方古代和18﹑19世纪的文艺理论与文学作品﹔由于复杂的内外原因﹐对西方现代派文学则相对隔膜。对50﹑60年代新中国文学创作起著重大影响的仍然是俄罗斯﹑苏联和西方进步文学。

70年代中后期﹐在摆脱了思想与文化的10年禁锢之后﹐文学的现代化与民族化进入了一个新的阶段﹐中外文化交流空前频繁和深入﹕不仅包括西方现代派在内的各种创作方法﹑流派﹑风格的作品广泛地介绍到中国﹐中国现代文学艺术也越来越为世界文坛和各国人民所关注。

中国现代文学虽然已有了60多年历史﹐却还比较年轻﹐对这种年轻的文学作出真正系统的历史考察﹐开始于20年代末30年代初。瞿秋白的《〈鲁迅杂感选集〉序言》及其他理论著作﹐鲁迅的《〈中国新文学大系〉小说二集导言》及他为一些现代文学作品所写的序言及有关论述﹐茅盾的《〈中国新文学大系〉小说一集导言》及一系列作家论﹐李何林的《近二十年中国文艺思潮论》﹐以及冯雪峰稍后写的《论民主革命的文艺运动》等﹐都是用马克思主义研究现代文学的最初尝试。在此以前发表的胡适《五十年来中国之文学》﹐同时期出版的陈子展《中国近代文学之变迁》﹑周作人《中国新文学的源流》﹑王哲甫《中国新文学运\动史》等著作﹐在学术界也产生过一定影响。40年代初﹐毛泽东《新民主主义论》关于五四运动﹑新文化﹑新文学的一系列论述﹐更为现代文学研究奠定了马克思主义的理论基础。中华人民共和国成立后﹐中国现代文学研究才发展成为一个独立学科﹐王瑶《中国新文学史稿》﹑丁易《中国现代文学史略》﹑刘绶松《中国新文学史初稿》是最初的成果﹐50年代后期与60年代初﹐出现了一些集体编写的中国现代文学史著作﹐由于受政治上“左”的思潮影响﹐普遍存在研究范围缩小﹑用政治结论代替历史评价与艺术分析的倾向。1978年以后公开出版的多种集体编著的现代文学史﹐分别由唐弢与严家炎﹑林志浩﹑田仲济与孙昌熙等主编。同时出现了研究中华人民共和国成立以后的文学发展历史的专著﹐如张钟等的《当代文学概观》﹐北京师范大学﹑北京师范学院等10所高等院校编写的《中国当代文学史初稿》等。这些著作力图坚持马克思主义的实事求是的原则﹐对现代文学史上纷纭复杂的文学运动﹑思潮﹑流派﹑作家作品作出科学的评价﹐并著力于揭示现代文学发展中的历史线索﹐显示了中国现代文学研究所达到的新的水平。 70年代﹐台湾与香港曾先后出版了周锦的《中国新文学史》与司马长风的《中国新文学史》﹐也引起了人们的关注。