-

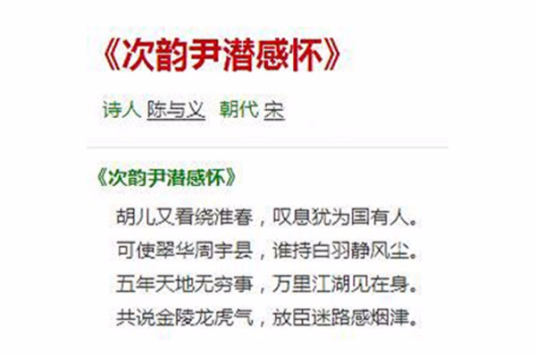

次韵尹潜感怀 编辑

《次韵尹潜感怀》是宋朝诗人陈与义所写的一首七言律诗,该诗首联点明次韵感怀,称赞周莘,以下自抒所感;描写了南宋时期的政治的动乱,是一首因巨大历史事变而引发无限感慨的政治抒情诗。这首诗运用了虚实相济、对仗等手法,既痛斥金人之侵掠,又批判朝廷之无能,年深月久,不见转机,流亡道路,感情激荡,笔墨深至。

词句注释

①周莘(字尹潜)是陈与义的诗友,其诗亦学杜甫。陈与义避乱襄汉、转徙湖湘之际,和周屡有倡和。此诗即其中之一,是一首因巨大历史事变而引发无限感慨的政治抒情诗。

②胡儿:指金兵。又:建炎二年(1128)冬,金兵曾扰徐、泗,攻扬州,次年春再至,故言“又”。绕淮春:淮水附近春色。徐、泗、楚、扬,皆属这个地区。

③叹息:指周诗的忧国内容。犹为国有人:还算是有爱国的人。

④可使:反问,言不可使。翠华:用翠羽为饰的旗,因是皇帝所用,故常用它指皇帝。周宇县:指周游天下,暗喻到处奔逃。宇县:犹言天下。建炎三年(1129)正月,金兵取徐州,逼泗州,二月犯楚州,南迸至瓜州,宋高宗自扬州奔镇江,经常州、吴江、秀州诸地,最后达杭州。

⑤白羽:指白羽扇。语林说:诸葛亮执白羽扇,指挥三军。风尘:戎马所至,往往尘土飞扬,故以“风尘”言战乱。

⑥五年:自宣和七年(1125)到建炎三年(1129),恰是五年。无穷事:言变乱剧烈频繁。

⑦万里句:在奔逃流亡中幸保性命。“见在身”:现时存在的躯体。见:同现。

⑧“共说”句:希望定都金陵,抗金进犯。“龙虎气”:即天子气。诸葛亮称金陵形势“钟山如龙蟠,石头如虎踞”;《史记·项羽本纪》:“范增曰:‘吾令人望其气,皆为龙虎,成五采,此天子气也。”

⑨放臣:被谪贬的官吏。陈与义自宋徽宗宣和六年(1124),谪监陈留酒税,到此时仍未复官。迷路感烟津:对当前大势本不甚了然,但觉得定都金陵是出路。

白话译文

金人第二次南犯,时值春季,叹息仍然只是为了国人吗?

岂可使皇帝到处流亡,谁能指挥三军澄清宇内呢?

现时的转徙流离,正由于五年的无穷事变。

我在烟津迷路之上,感到金陵有帝王气,应定都于此。

靖康之变后,高宗即位,国祚似可中兴,但其实仍无宁日。建炎元年(1127)冬至二年(1128)春,金兵三路南犯,将宋高宗赶至扬州。建炎二年冬至三年(1129)春,金兵又大举南下,连陷徐、泗、楚三州,直逼扬州,高宗仓惶渡江,经镇江、常州、吴江、秀州等地,最后到达杭州。此诗作于建炎三年(1129),作者正避乱襄汉,转徙湖南之际。时金兵陷徐泗楚扬诸州,作者深为忧虑,于是写这首诗来表达自己内心的愤懑之情。

文学赏析

起句用虚实相济的手法,高度概括地叙述了三年来金兵两次大规模的进攻,像引信一样点燃了诗人心灵的火花。徐、泗、楚、扬均离淮水不远,金人第二次南犯,时值春季,故曰“绕淮春”。着以“又”字,则将前次来犯一并叙出,用语简洁。次句用“叹息”二字表出忧国之意,接以“犹为国有人”,则语带愤激。贾谊《治安策》曰:“犹为国有人乎?”陈与义以此语入诗,不只是宋人以文为诗的句法,更表明他忧国情殷,与贾谊相似。

三四句以问句组联,语气突兀、感情激越而又对仗工整。诗人大声疾呼:岂可使皇帝到处流亡,谁能指挥三军澄清字内呢?如杜甫《韦讽录事宅观曹将军画马图歌》云:忆昔巡幸新丰宫,翠华拂天来向东。苏轼《祭常山回小猎》诗云:“圣朝若用西凉簿,白羽犹能效一挥。杜甫《赠别贺兰锗》诗云:“国步初返正,乾坤尚风尘。”由此可知,陈与义写诗,确实“多用杜实字”(胡应麟《诗薮》外编卷五)、“句法能参杜拾遗”(仇远《仇山村遗集·读陈去非集》)。

颔联如此,颈联亦然。杜甫《夜闻筹篥》诗云:“君知天地干戈满,不见江湖行路难。”上句言国多战乱,下句叹身久飘零。这首诗的五六句即从这两句脱胎而出,而又自述情事,并非蹈袭古人。自宣和七年(1125)金灭辽攻宋,到建炎三年(1129),五年中天翻地覆,变乱相仍。这种种事变,无穷感叹,尽纳入“五年天地无穷事”一句之中。“万里”句则叙个人奔走江湖,饱经忧患,幸而获全性命。意思是说,现时的转徙流离,正由于五年的无穷事变。两句表达了一种因果关系,虽对仗工整而一气直下,不用嗟叹字面而嗟叹之意自见,忧愤之情溢于言表。

尾联是说自己在烟津迷路之上(意即对当前大势本不甚了然),感到金陵有帝王气,应定都于此。“共说”一语切“次韵感怀”之题,意谓这是他和周莘的共同主张。陈与义自宣和六年谪监陈留酒税,到此时仍未复官。定都于何地,是南宋主战派与投降派激烈斗争的一个重大问题。主战派力主定都金陵,旨在据此虎踞龙蟠之地,不仅可以凭借长江天险,抗击金兵南进,而且可以在有利时机挥师北伐,恢复中原。投降派畏敌如虎,只求偏安,不图恢复,则反对定都金陵。当时虽尚未定都,但陈与义从高宗一径南逃的行动中,已经感觉到了投降派的卑劣意图,于是就在诗中陈述了自己的主张。这时事态的发展,尚未达到建炎四年春高宗逃到温州时那样严重,诗人便只用了“放臣迷路感烟津”这种说法,纡徐婉转而用意闳深。

这首诗抚事感时,沉痛激越,寄托遥深,不独得杜诗句法,且亦得杜诗精神。由于身世、时代等多方面的主客观原因,陈与义后期诗歌的忧国爱民之意,与杜诗相近,成就确乎在同时代诗人之上。刘克庄评论说:“元祜后诗人叠起,……要之不出苏、黄二体而已。及简斋出,始以老杜为师。……造次不忘忧爱,以简严扫繁缛,以雄浑代尖巧。第其品格,当在诸家之上。”(《后村诗话》前集卷二)杨万里也称赞他“诗宗已上少陵坛”(《诚斋集·跋陈简斋奏章》),大致都是不错的。

名家点评

中国宋史研究会会员姜汉椿:诗写得朴实、婉曲,但在平实的叙述中,抚事感时,感慨万端,表达出对国家、民族前途的深深忧虑。他希望宋离宗能定都金陵,起用主战将帅,平静胡尘,澄清宇内,抒发了深沉的爱国情怀。(《宋辽金诗鉴赏》)

北京大学中文系教授钱志熙:此诗造语简劲、气格壮健,奔放中有浓厚含蓄,具有很强的表现力,是简斋晚期表现爱国主题的诗歌中的代表作。(《江西诗派诗传》)